РАСТРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ (РЭМ)

Этот метод основан на зондировании поверхности изучаемого образца электронным зондом. Сущность метода состоит в том,

что поверхность массивного образца облучается тонко сфокусированным (диаметром до 5-10 нм) пучком электронов - так называемым электронным зондом. Пучок

электронов совершает возвратно-поступательное движение по линии или развертывается в растр - совокупность близко расположенных параллельных линий, вдоль

которых пучок электронов обегает выбранный для исследования участок поверхности.

Рис. 1. Эффекты, возникающие при взаимодействии пучка электронов с веществом: 1 - электронный пучок; 2 - образец; 3 - отраженные электроны; 4 - вторичные электроны; 5 - ток поглощенных электронов; 6 - катодолюминесценция;

7 - рентгеновское излучение; 8 - Оже-электроны; 9 - наведенный ток; 10 - прошедшие электроны.

Рис. 1. Эффекты, возникающие при взаимодействии пучка электронов с веществом: 1 - электронный пучок; 2 - образец; 3 - отраженные электроны; 4 - вторичные электроны; 5 - ток поглощенных электронов; 6 - катодолюминесценция;

7 - рентгеновское излучение; 8 - Оже-электроны; 9 - наведенный ток; 10 - прошедшие электроны.

В каждой точке облучаемой поверхности происходит взаимодействие электронов пучка 1 с веществом, в результате чего возникает ряд эффектов: образуются отраженные

электроны 3, вторичные электроны 4, рентгеновское 7 и другие излучения (см. рис. 1, где 1 - электронный пучок; 2 - образец; 3 - отраженные электроны; 4 - вторичные электроны; 5 -

ток поглощенных электронов; 6 - катодолюмине-сценция; 7 - рентгеновское излучение; 8 - Оже-электроны; 9 - наведенный ток; 10 - прошедшие электроны). Эти эффекты служат основой для получения разнообразной информации: о рельефе поверхности

образца 2, химическом составе и кристаллографической ориентации объемов, прилегающих к поверхности. Электроны, испускаемые веществом, различного рода излучения, улавливаются

специальными датчиками и после усиления используются для управления яркостью электронно-лучевой трубки, на экране которой формируется изображение. При этом каждой точке на

поверхности образца 2 соответствует определенная точка на экране электронно-лучевой трубки. Яркость каждой точки на экране определяется интенсивностью сигнала из соответствующей

точки образца. Интенсивность сигналов изменяется при пробегании электронного зонда по поверхности образца. Это обеспечивает контраст в изображении разных участков поверхности на

экране электронно-лучевой трубки.

Рис. 2. Принципиальная схема растрового электронного

микроскопа (РЭМ): 1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - ограничивающая диафрагма; 5 - первая кондесорная линза; 6 - вторая конденсорная линза; 7 - отклоняющие катушки; 8 - стигматор; 9 - конечная (объективная) линза; 10 - диафрагма,

ограничивающая размер пучка; 11 - детектор рентгеновского излучения; 12 - усилитель фотоумножителя; 13 - генераторы развертки; 14 - образец; 15 - детектор вторичных электронов; 16 - к отклоняющим катушкам; 17 - управление увеличением; 18 - ЭЛТ.

Рис. 2. Принципиальная схема растрового электронного

микроскопа (РЭМ): 1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - ограничивающая диафрагма; 5 - первая кондесорная линза; 6 - вторая конденсорная линза; 7 - отклоняющие катушки; 8 - стигматор; 9 - конечная (объективная) линза; 10 - диафрагма,

ограничивающая размер пучка; 11 - детектор рентгеновского излучения; 12 - усилитель фотоумножителя; 13 - генераторы развертки; 14 - образец; 15 - детектор вторичных электронов; 16 - к отклоняющим катушкам; 17 - управление увеличением; 18 - ЭЛТ.

Принципиальная схема РЭМа представлена на рис. 2. На ней можно выделить следующие основные системы: электроннооптическую 1-10, предназначенную для формирования электронного зонда и его сканирования (пробегания) по поверхности образца 14; систему,

формирующую изображение 11-18. РЭМ снабжен вакуумной автоматизированной системой и устройствами точной механики (шлюзы, держатели образцов и пр.). Основная область применения РЭМа - анализ рельефа поверхности, в особенности изломов (фрактография). Преимущества

РЭМ по сравнению с другими микроскопами здесь наиболее заметны. В связи с тем, что изображение обычно формируется с помощью вторичных электронов, зона выхода которых ограничена малой областью вокруг места падения зонда, достигается высокая разрешающая способность.

Это позволяет исследовать мельчайшие детали рельефа поверхности. РЭМ обеспечивает также большую резкость в сочетании с наглядностью изображения. Это дает возможность исследовать объекты с сильно развитой поверхностью.

Подготовка образцов для исследования с помощью РЭМ не вызывает трудностей. Основное требование к образцу - соответствие его размеров размерам камеры для образцов в приборе. Необходимо также, чтобы поверхность, предназначенная для исследования, была чистой.

Очистку образцов от загрязнений осуществляют с помощью различных растворителей в ультразвуковой камере в сочетании с осторожной механической очисткой.

РЭМ можно использовать для исследования структуры сплавов, характера распределения частиц по форме и размерам. В этом случае образцы для исследования готовят так же, как для наблюдения с помощью светового металлографического микроскопа.

На практике, люди впервые увидевшие электронно-микроскопическое изображение знакомого в обыденной жизни объекта (рис.3,а), вдруг перестают узнавать, поместив его в растровый электронный микроскоп (рис.3,б-с). А, тем не менее, увеличение до 10000 крат позволяет

получить дополнительную и более детальную информацию об изображении объекта, его функциональном устройстве.

|

|

|

в |

|

г |

| х 1 а |

х 100 б |

х 10000 в-г |

|

Рис. 3. Изображения внешнего вида объекта на макро- (а); микро- (б); субмикро- (в-г) уровнях.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Метод растровой электронной микроскопии позволяет изучать микротопографию (шероховатость) различных поверхностей материалов изделий, в частности:

- изучать микротопографию (фрактографию) поверхностей разрушенных образцов (изломов) после испытания, и проведя классификацию видов разрушения, в дальнейшем

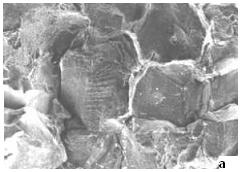

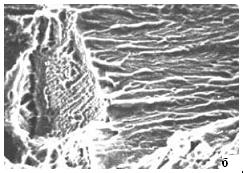

по виду излома судить об энергоемкости процесса разрушения. В зависимости от температуры разрушения и прочности границ зерен, различают два вида разрушения: по

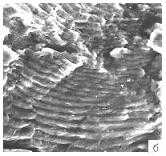

границам зерен (интеркристаллитное разрушение, рис.4, хрупкое (а), вязкое (б)) и разрушение по телу зерен (транскристаллитное разрушение, рис.4, (в-ж)). При

транскристаллитном разрушении по мере увеличения затрат энергии, расходуемой системой на разрушение, виды изломов можно расположить в следующей последовательности:

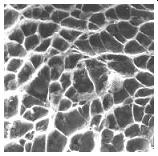

скол (рис.4,в); микроскол (рис.4,г); квазискол (рис.4,д); чашечный (рис.4,ж). Все качественные машиностроительные материалы после кратковременных испытаний на растяжение,

как правило, имеют вязкий характер разрушения, ямочный ("чашечный") излом (рис.4,ж). Ямки - это микроуглубления на поверхности, соответствующие участкам, на которых и

процессе разрушения происходили образование, рост и слияние микропор (микротрещин). На двух половинках разрушенного образца, ямки должны быть симметричны. При хрупком

транскристаллитном разрушении участки поверхности, которые при визуальном осмотре казались плоскими и блестящими, под микроскопом имеют характерный рельеф ручьистого узора

(рис. 4,в). Каждая линия ручьистого узора представляет собой ступеньку на поверхности излома. Хрупкое разрушение на двух половинках образца всегда оставляет симметричные

элементы поверхностей (ямки, фасетки, ступеньки);

Рис. 4. Изображения изломов при межзеренном хрупком (а) и вязком (б) разрушении; скол (в), микроскол (г), квазискол (д), чашечный (ж) излом при внутризеренном разрушении. х 3000.

- РЭМ позволяет изучать поверхность металлоконструкций с целью обнаружения микротрещин;

- давать количественную оценку шероховатости поверхности металла с помощью специальных профилограмм, основанных на измерении тока отраженных электронов;

- изучать кинетику роста трещины в образце и отвечать на вопросы, где зародилась магистральная трещина, каково направление и скорость ее распространения;

- изучать влияние фазовых выделений на механизмы разрушения;

- исследовать связь микротопографии изломов образцов с исходной структурой для выявления мест предпочтительного зарождения и распространения трещин;

- изучать морфологию фазовых составляющих и их объемную конфигурацию на поверхности травленых микрошлифов и изломов.

Следует отметить, что в машиностроении при эксплуатации изделий, в случае аварийной ситуации, наиболее часто в изломах обнаруживают усталостный механизм разрушения (рис.5), что свидетельствует

о циклическом изменении одного из внешних параметров.

Рис. 5. Изображение изломов при усталостном разрушении с основными зонами: зарождения (а); полей усталостных бороздок (б); квазистатического долома (в). х 3000.

Характерные признаки таких изломов, выявляют, прежде всего, методом растровой электронной микроскопии. Фрактографический анализ изломов испытанных усталостных образцов позволяет заключить, что по

мере увеличения длины магистральной трещины и уменьшения живого сечения образца, на его поверхности всегда формируются три характерные зоны разрушения. На смену области зарождения усталостной трещины (рис. 5,а)

приходит область ее стабильного распространения с большими полями регулярных усталостных бороздок (рис. 5,б). И, наконец, область долома (рис. 5,в), соответствующая быстрому квазистатическому разрушению

заключительной части образца, где механизм усталостного разрушения дополняется механизмом однократного квазистатического разрушения.

Рис. 1. Эффекты, возникающие при взаимодействии пучка электронов с веществом: 1 - электронный пучок; 2 - образец; 3 - отраженные электроны; 4 - вторичные электроны; 5 - ток поглощенных электронов; 6 - катодолюминесценция;

7 - рентгеновское излучение; 8 - Оже-электроны; 9 - наведенный ток; 10 - прошедшие электроны.

Рис. 1. Эффекты, возникающие при взаимодействии пучка электронов с веществом: 1 - электронный пучок; 2 - образец; 3 - отраженные электроны; 4 - вторичные электроны; 5 - ток поглощенных электронов; 6 - катодолюминесценция;

7 - рентгеновское излучение; 8 - Оже-электроны; 9 - наведенный ток; 10 - прошедшие электроны. Рис. 2. Принципиальная схема растрового электронного

микроскопа (РЭМ): 1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - ограничивающая диафрагма; 5 - первая кондесорная линза; 6 - вторая конденсорная линза; 7 - отклоняющие катушки; 8 - стигматор; 9 - конечная (объективная) линза; 10 - диафрагма,

ограничивающая размер пучка; 11 - детектор рентгеновского излучения; 12 - усилитель фотоумножителя; 13 - генераторы развертки; 14 - образец; 15 - детектор вторичных электронов; 16 - к отклоняющим катушкам; 17 - управление увеличением; 18 - ЭЛТ.

Рис. 2. Принципиальная схема растрового электронного

микроскопа (РЭМ): 1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - ограничивающая диафрагма; 5 - первая кондесорная линза; 6 - вторая конденсорная линза; 7 - отклоняющие катушки; 8 - стигматор; 9 - конечная (объективная) линза; 10 - диафрагма,

ограничивающая размер пучка; 11 - детектор рентгеновского излучения; 12 - усилитель фотоумножителя; 13 - генераторы развертки; 14 - образец; 15 - детектор вторичных электронов; 16 - к отклоняющим катушкам; 17 - управление увеличением; 18 - ЭЛТ.